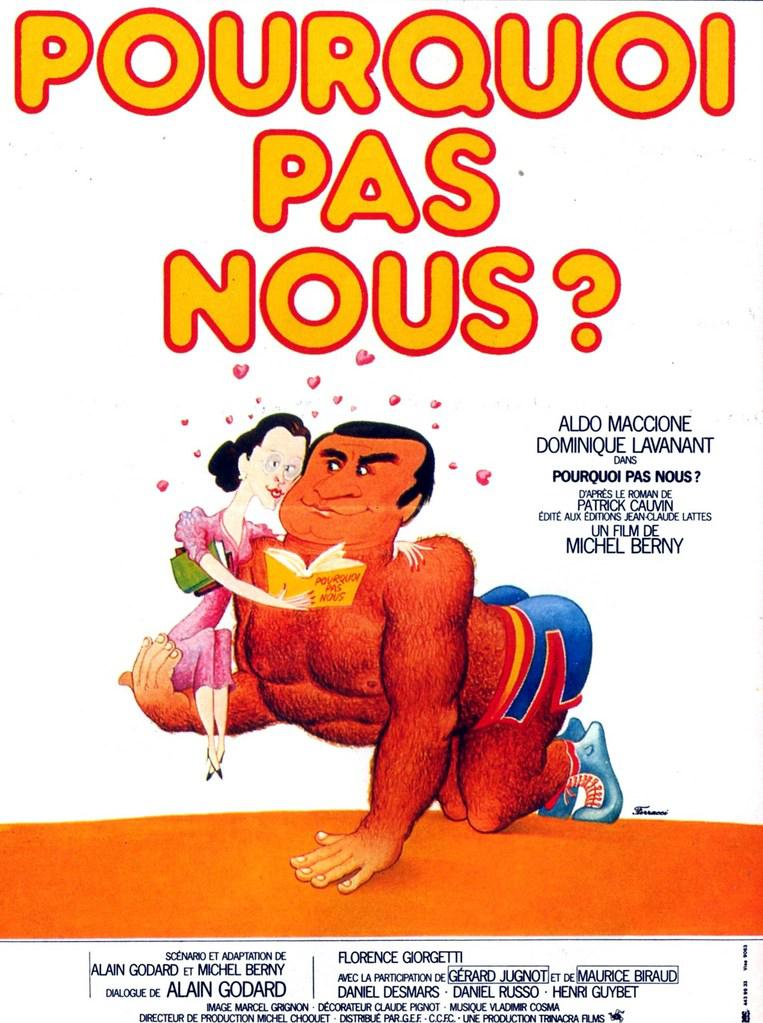

L’excellent film de Michel Berny en 1981 « Pourquoi pas nous ? » pose la question fondamentale de l’acte sexuel. Je vous laisse découvrir le savoureux dialogue entre Dominique Lavanant et Aldo Maccione. Grosso modo, comme tout héros, ce dernier bouscule les conventions. Il transgresse les interdits. Il interroge la règle tacite des trois rendez-vous avant de coucher. Or, comme vous le verrez, il n’y a pas de héros sans héroïne. Il en ressort que la bienséance relève du fantasme. C’est l’occasion de dégager les éléments essentiels de la drague.

1) D’abord, l’homme poursuit la femme de ses assiduités. Il montre son empressement à passer à l’acte. Il souhaite court-circuiter le temps de la réflexion entre l’instant de la rencontre et le moment de conclure. Il veut couper court aux préalables langagiers pour en venir aux préliminaires corporels, disons.

2) Puis, la femme lui oppose une fin de non-recevoir. Que nenni, mon brave ! Vas-y mollo ! Modère tes ardeurs ! C’est une question d’existence. Elle a le droit à la parole et l’exerce. Il faut toujours commencer par dire non sans quoi on ne sait pas si on est sous emprise, sous influence. Il faut dire non pour voir ce qui se passe, comment l’autre encaisse cela, admet notre subjectivité. Histoire de s’assurer qu’il ne nous prend pas pour un bout de viande mais bien un être humain. Sinon cela nous retombera dessus dans un après-coup. On se sentira coupable. On se demandera toujours si on l’avait vraiment souhaité ou si on a seulement cédé à ses avances, si on s’est soumis au désir de l’autre, si on a obéi à sa volonté de jouissance. Auquel cas on peut en venir à se considérer victime. Car cela ravive le complexe d’Œdipe qui a pu nous laisser avec le ressentiment d’avoir été séduite et abandonnée par le père.

3) Enfin, parfois, si le refus n’est pas catégorique, alors la femme fixe un cadre (sans clou, ce qui est une prouesse technique). Elle entend ainsi marquer son implication. Elle avance les conditions auxquelles elle consentirait. Elle médiatise la rencontre. Elle insère la relation dans la culture. Elle humanise la jouissance.

a) Petit aparté gentillet à tout ceux qui se gargarisent d’être naturels, qui s’excitent à se prendre pour/comme des bêtes, qui s’enorgueillissent d’être des animaux. Quand vous êtes-vous conduit réellement comme un reptile ou un Bonobo ? Au contraire, nul ne couche à tort et à travers, avec n’importe qui, à tout bout de champ, au milieu de la rue. Cette pratique requiert de se faire à l’idée ainsi que se faire une idée de l’autre.

b) La réponse féminine présente les trois modalités nécessaires pour qu’une relation devienne consistante, pour que ça prenne, comme il se dit du ciment du couple. Parler de soi et de l’autre, à elle-même et à son entourage. Echanger, se donner et recevoir des choses. Se montrer ensemble en public en train d’effectuer des activités diverses et variées. Ce sont autant de variations sur le thème de l’acte sexuel. Chacune de ces composantes en prélève un trait : son activation par le langage, son implication du corps, son isolation du groupe.

c) De plus, il est généralement dévolu à la femme de prendre en charge, voire d’expliquer le déroulement des opérations. Elle indique les étapes à venir dans le monde du langage qui en font une sorte de parcours du combattant. Ce rappel est évidemment une réminiscence de l’amour courtois, du temps où l’on eût l’idée pour certains saugrenue et hérétique d’appliquer l’amour aux femmes, quitte à s’en retrouver fort marri. Les pays anglo-saxons systématisent l’idée d’une programmation contractuelle de la relation avec le régime d’une succession de « dates » avant d’aboutir à l’acte. Cela vise à enchainer la relation, automatiser les conduites, faire de l’acte un phénomène quasi réflexe. Afin d’éviter le traumatisme de toute véritable rencontre, de voiler le gouffre sur lequel ouvre toute demande. Certes, cela assure l’un de la participation de l’autre et mutualise investissements et risques. Néanmoins c’est ridiculement vain puisque cela reporte l’angoisse en amont, à chaque passage de phase.

d) Surtout, dans ce film comme dans les attitudes ordinaires de conformation à la réalité, la perspective n’est pas une neutralisation de la sexualité mais sa formalisation à travers un déploiement du fantasme. Les protagonistes prennent place dans un scénario fantasmatique socialement admis. Ils s’en tiennent à des rôles préétablis. Ce modèle classique est facile à repérer et simple à avoir à l’esprit. Toutefois il n’est pas obligatoire de sorte qu’il fait généralement l’objet d’aménagements.

Il est requis de l’homme l’initiative du désir. Et il doit être à même de réitérer sa demande pour vérifier qu’il s’agit bien du registre du désir et non d’une lubie, d’une parole en l’air, d’une unique et brève rencontre anodine, insignifiante.

Respectivement, la femme met le désir de l’un à l’épreuve. Elle a la capacité, le pouvoir et le devoir de faire languir. Il s’agit de vérifier qu’elle a les arguments pour négocier, tenir à distance, délayer et éventuellement noyer le poisson. Bref, principe de base, l’homme propose tandis que la femme dispose.

e) En fait, ce code de procédure sexuelle est dégradant pour les deux protagonistes. Il révèle un manque de confiance en soi.

D’un côté, l’homme est présumé n’être pas fiable. Il n’est pas du tout sûr qu’il renouvelle l’acte sexuel, qu’il ait envie de remettre le couvert ou qu’il y soit disposé. La femme fait vraisemblablement le calcul un peu dérisoire que plus elle lui résiste, plus il y a de chances qu’ensuite il s’attache à elle. Elle se base sur la probabilité qu’il savoure sa conquête, ne serait-ce qu’en hommage au temps requis, en considération des efforts entrepris. Si elle acceptait trop rapidement, l’acte aurait un moindre prix. La position d’objet de désir n’est pas forcément inassumable dans la mesure où cela peut en rester là. Ce qui est délicat, c’est le saut de l’acte. Ce qui est gênant, c’est d’être ensuite réduite à un instrument de jouissance. L’enjeu est de ne pas tomber sur un homme qui considère la femme comme une possession mais, hélas, on ne peut pas le savoir d’avance. Cela augure une relation éprouvante où l’une s’évertuera à ne pas être tenue pour acquise. Sinon il y a de fortes chances que l’un en vienne à la traiter mal et finisse par délaisser son avoir.

De l’autre côté, la femme se dévalorise. Elle ne se sent pas à la hauteur, pas susceptible de procurer la jouissance attendue par l’homme. Dès lors, elle a tendance à s’effacer dans l’acte de façon à laisser l’homme convoquer et se débrouiller avec son propre mode de jouissance.

Autrement dit, impuissance et frigidité sont les deux mamelles du couple. La relation fantasmatique se propose d’y pallier. C’est un correctif, un auto-tuning, une variable d’ajustement indispensable.

En conclusion, apparaît que l’acte sexuel est à la portée de tous, que des sujets imparfaits en sont capables, en l’occurrence les acteurs sexués de ce film aux antipodes de la pornographie, de cette mise en scène à caractère sexuel. On peut même estimer que pour que la magie de l’acte opère, il faut ne pas être parfait.

Test

(Attention, ce commentaire est bougon de ne pas avoir neutralisé mes notifs hier soir, j’allais virer linkedin puis bon, il est sympa Jeff Monnier, allons contribuer).

Pas vu.

Pas envie.

Y’a longtemps que je n’arrive plus que très rarement à rentrer dans un film. Évidemment, le regarder d’un œil clinique comme un réalisateur le fait d’un œil technique a une valeur, mais j’essaye de ne pas ramener de travail à la maison, et puis c’est long un film. Ce que j’aime bien, c’est les témoignages d’ambiances vintage, à l’époque où on jouait aux cartes pour tuer le temps, ou on « chattait » IRL dans les troquets, les rues décrépies, les vieilles affiches, les opératrices de téléphones… Mais alors ce que j’abhorre ce sont ces vaudevilles claqués au sol, et par dessus tout j’abomine Aldo Maccione, parmi une constellation de stars de l’époque qui ne jouent que le fantasme de ce qu’ils aimeraient être : Depardieu, Delon, De Funès (je m’arrête à la mettre « D »). Oh, ils ont chacun fait deux-trois trucs passables, bien sûr, mais ils sont marqués par le sceau des autres infâmies qu’ils ont commises. Heureusement qu’il y a le Splendid. Bref.

Alors, l’individu-qui-se-place-sous-le-signifiant-féminin fixe un cadre « sans clou »? Entendu que le cadre au sens métaphorique reste une limite au plan physique, finalement, sur ce même plan, la fixité de ce cadre n’appelle-t-elle pas la présence d’un clou? Elle aurait pu le poser, ça se fait, au sens propre, notamment si c’est un miroir… Celui-ci serait adaptable, au moins transposable…

Bref, faudra que je dise à ma collègue de fixer les cadres qu’elle stocke depuis deux ans derrière la porte de la cuisine du cabinet, au sol. Pourtant, il ne me semble pas qu’elle soit en manque de clou, c’est bizarre…

Peut-être que je jetterai un œil au film. Ça me donnera l’occasion de lire le reste du texte, et de repasser écrire un commentaire plus intéressant, mais bon, ça encouragera les autres visiteurs.

Je pense avoir respecté la consigne (en un seul mot), et ça aidera au référencement.

Bon, je ne peux pas répondre à mon commentaire donc un deuxième pour les corrections, c’est bon pour l’algorithme :

Alors, c’est David, pas Jeff.

« Lettre » et pas « mettre » (les lapsus calami qu’occasionne la proximité de ces deux lettres sur le clavier sont infinis, notamment « le » et « me »).

Clou au singulier ou au pluriel? Ah, c’est toute la question… Évidemment au singulier ça appelle à la métaphore « que-l’on-sait ».

C’est horrible de ne pas pouvoir corriger son commentaire après l’avoir posté ˆˆ.